УДК 631.468:57.063 (235.221)

МРНТИ 34.33.19 Ключевые слова: почвенные беспозвоночные, горный хребет Саур, макропедобионты, лес, лесостепь, степь.

Источник: Вестник ПГУ, Химико-биологическая серия, 2012, № 2

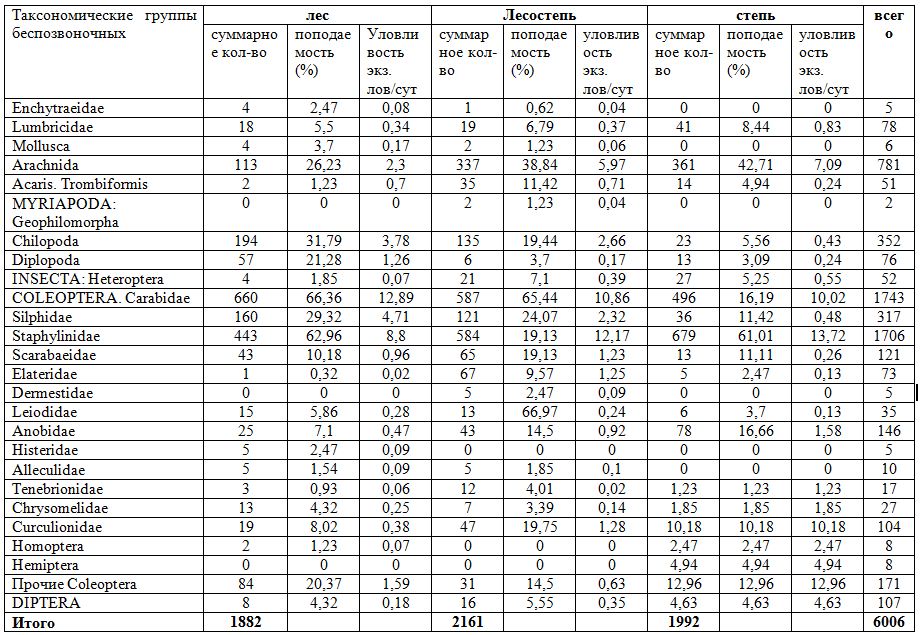

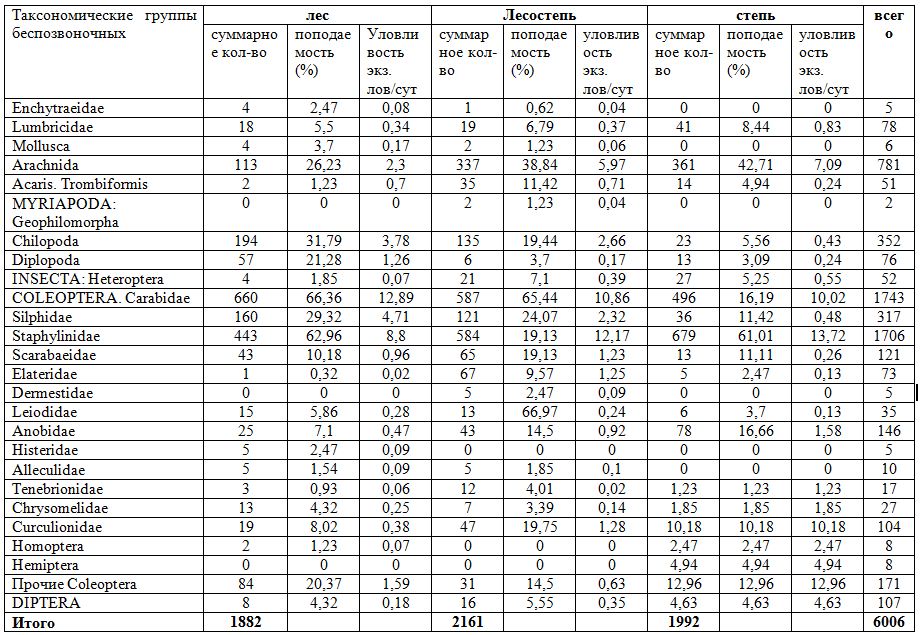

Сведения об авторах: Буркитбаева Улжан Дуйсенбаевна, докторант PhD по специальности 6D060700 – Биология ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ МАКРОПЕДОБИОНТОВ ГОРНОГО ХРЕБТА САУР Каман Улыкпан, Буркитбаева У.Д. Настоящая работа выполнена в рамках международного немецко-монгольско-казахстанского совместного проекта: “Восстановление лесов и биологического разнообразия на границе леса и степи в горах Алтая и Хангая, в различной степени подвергшие влиянию скота на территории Казахстана и Монголии”. Настоящая работа является первым целенаправленым изучением биоразнообразия почвенной макрофауны основных биотопов (лес, лесостепь, степь) Саурского хребта расположенных на территории Восточного Казахстана. До сих пор исследования макропедобионтов в данном районе не проведились. Только некоторые общие фаунистические сводки отмечают о наличии отдельных видов жуков в окресностях Тарбагатая и Саура [1, 2, 3, 4, 5]. Учитывая выше изложенное, нами были поставлены две основные задачи: во–первых, выявление таксономического состава, разнообразия и плотности макропедобионтов как в общих чертах для данного района, так и в отдельных участках лесных, лесостепных и степных сообществ. Во-вторых, выяснение степени их различия в качественном и количественном составе и зависимости этих разниц от характера местообитания и интенсивности выпаса. В настоящей работе особое внимание уделялось фауне жужелиц (Carabidae), стафилинид (Staphylinidae), чернотелок (Tenebrionidae) и из семейства пластинчатоусых жуков навозникам (Aphodinae), являющимися характерными обитателями почв и модельными группами для обсуждения экологической обстановки местности. В частности, по обилию навозников можно судить об интенсивности выпаса различных видов скота. Наши исследования по изучению крупных почвообитающих беспозвоночных (макропедобионтов) проводились с июля по август 2011 года в окрестностях хребта Саур расположенной на территории Восточно –Казахстанской области. Хребеты Саур и Тарбагатай образует Сауро-Тарбагатайскую горную систему, расположенную между 46-480 с.ш. и 80-84 в.д. [6]. Наши исследования Саурского хребта проводились в пределах 46-480 с.ш. и 80-84 в.д., лежащих на высотах 1620-1850 м над уровнем моря. Климат казахстанской части Саур-Тарбагатая континентальный, с большими суточными амплитудами температуры воздуха, в этом он схож с климатом Южного Алтая. Средняя темпе¬ратура воздуха января -20°С, июля +22°С. Среднегодовое коли¬чество осадков 350-500 мм. Продолжительность безморозного периода составляет 130-150 дней. Первые морозы отмечаются уже в конце августа. Средняя высота снежного покрова к концу зимы достигает 20-30 см, с колебанием в отдельные годы от 5 до 40 см. (http://moxnpn.ru/kazakhstan/80-saur-tarbagataj.html). Материал и методика исследования Согласно цели исследования нами изучены разнообразные биотопы: лес Larix sibirica и «лесостепь» и степь. Для исследования каждого из лесных лесостепных и степных сообществ выбирались по 6 местообитаний. Все местообитания обозначались шифром и имели свои координаты, которые фиксировались при помощи GPS. Сбор материала проводился по общепринятым в практике почвенно-зоологических исследований методикам, в основном методом почвенно-энтомологических раскопок и почвенных ловушек [7, 8, 9]. На каждом местообитании были отобраны почвенные пробы объемом 125 см3 в пятикратной повторности. Всего взято 15*6=90 почвенных проб, которыми собрано и просчитано 1426 экземпляров почвенных беспозвоночных. Сбор беспозврнрчных их с поверхности почвы проведен путем отлова в ловушки и прикопкой в верхнем слое почвы. На каждом биотопе размещали по 27 ловушек, сбор попавших животных проводился ежедневно. Всего собрано- 6006 экземпляров почвенных беспозвоночных (таблица 1). Таблица 1 Общий свод почвенных беспозвоночных горного хребта Саур по почвенным ловушкам

Результаты и их обсуждение

Из всех обследованных биотопов обнаружено 130 видов почвенных беспозвоночных относящихся к 3 отрядом (моллюски, клопы, жуки) и 20 семействам. По видовому богатству доминирующим отрядом являются жесткокрылые (Coleoptera), из которых здесь выявлено 113 видов относящихся к 11 семействам. Среди семейств жесткокрылых наибольшие число видов отмечено у Staphylinidae (41 видов, составляющий 46,3 % от всего видового состава жесткокрылых) и у Carabidae (30 видов, 33,9 %). Следующими значительными видовым разнообразием отличаются Tenebrionidae, почвообитающие виды Chrysomelidae и Mollusca, каждое из них представлены 10 видами (по 8,8%). Средняя численность почвенных беспозвоночных в лесных биоценозах составляет 424,5 экз/м2, а в экотонных сообществах, расположенных на переходных полосах леса и степи ( в дальнейшем условно лесостепь) – 157,8 экз./м2, в степных сообшествах – 105,6 экз./м2. По предварительным данным, видовое богатство почвенной макрофауны конкретных сообществ рассматриваемого района варьирует в пределах 60 – 100 видов. По количеству особей преобладают Enchytraeidae в разных сообществах составляя 26,1 – 220,2 экз./м2 и Lumbricidae 28,2–53,3 экз./м2. Затем следуют личинки Diptera 11,7-58,1 экз./м2, Carabidae – 8,0- 48,0 экз./м2, Staphylinidae 8,0-48,0 экз./м2 и Curculionidae – 4,2-13,3 экз./м2. Во всех рассматриваемых сообществах в значительном количестве встречаются также Aranei, численность которых составляет 4,2-5,3 экз./м2. (Таблица 2, диаграмма 1) Диаграмма 1 Соотношение видового богатства и обилия комплексов макропедобионтов различных сообществ хребта .jpg)

В исследованном районе самым распространенным типом леса является лиственничник. Исследования проводились на 6 участках (условно: Z-1-2; Z-2-2; Z-3-2; Z-4-2; Z-5-2; Z-6-2) лиственничных лесов, выбранных на северном макросклоне хребта Саур.

В лесу обнаружено всего 60 видов беспозвоночных. Наибольшим числом видов потличается Staphylinidae (25 видов, что составляет 41,7 от всех отмеченных в лесу видов). Сarabidae представлен 16 видами (26,7%), Mollusca–8 видами (13,3%). Каждые из Heteroptera, Silphidae, Scarabаеidae, Chrysomelidae, Curculionidae представлены лишь 1-2 видами. Весьма характерными для лесных сообществ являются Calathus melanocephalus, Leistus terminates, Silpha cаrinata, Philonthus alpines, которые встречались в 5 лесных сообществах изо всех обследованных нами 6 лесных сообществ, т.е приуроченность их в лесу составляет 83,3%, затем такие виды стафилинид, как Tachinus rufipes, T.collaris, Philonthus addendus и моллюска Vitrina pellucidа встречались 4 сообществах из 6 сообществ т.е 66,6% всех обследованных лесных сообществ.

В трех из 6 лесных сообществ (50%) встречались: моллюска Euconulus fulvus, жужелицы Pterostichus mariae, Sinuatus vivalis, стафилиниды Oxypoda abdominalis, Oxypoda spectabilis, Tachyporus macropterus, Stenus wuesthoffi, Philontus umbratilis и жук – долгоносик Brachysomus echinatus. Многие из них в лесу встречаются часто и в большом количестве, и относятся к политопными видами встречающимися и в лесостепных и степных сообществах. Ряд видов приурочен только к лесным сообществам: Cochilocopa lubrica, Pupilla muscorum, Columella edentula, Aleochara ripicola, Lamprinodes saginatus.

Средняя численность почвенных беспозвоночных в лесном сообществе составляют 424,53 экз./м2, что соответсвенно 2,7 и 2,4 раз больше чем в лесостепном и степном сообществах (таблица 2).

Больше половины почвенного населения беспозвоночных занимают Enchytraeidae (220,3 экз./м2, т.е 51,9 % всего населения макропедобионтов). Среди остальных групп макропедобионтов численно преобладают Lumbricidae (53,3 экз./м2; 12,6%), Сarabidae (48,0 экз./м2; 11,3%), Staphylinidae (24,0 экз./м2; 5,7%). В значительном количестве (5,3-14,4 экз; 1,2-3,6%) встерачаются также Chilopoda, Diplopoda, Mollusca (см. в таблице 2). Таблица 2 Учет численности (экз/м2) почвенных беспозвоночных основных сообществ Саурского хребта

.jpg) Фаунистический комплекс макропедобионтов экотонных («лесостепных») сообществ слагается из Enchytaеidae, Lumbricidae , Mollusca , Aranei , губоногих многоножек (Chilopoda), и насекомых (Heteroptera, Coleoptera, Diptera). Обнаружено всего 71 видов. Наибольшее число видов отмечено у жуков Carabidae (22 вида), Staphylinidae (22 вида) (в таблице 2). Характерными лесостепными видами являются Calathus melanocephalus, Harpalus xanthopus, Notiophilus aqualticus, Silpha carinata, Tachinus rufipes, T. collaris, Quedius cohaeusus, которые встречаются в 5 лесостепных сообществах из 6 обследованных нами лесостепных сообществ, т.е. в 83,3 % всех лесостепных сообществ. Виды, встречающихся в четырех из 6 лесостепных сообществ, т.е. в 66,6% всех обследованных лесостепных местообитаний - Amara communis, Notiophilus hypocrita, Tachinus elongatus, Quedius altaicus. Еще 10 видов встречаются в 50% всех обследованных лесостепных сообществ. Изо всех обнаруженных в лесостепи 71 видов 13 приурочено только лесостепным сообществам. Все эти виды малочисленны, за весь период исследования встречены по 1-3 экземпляров. В лесостепном сообществе средняя численность макропедобионтов 157,8 экз./м2. и в отдельных вариантах лесостепи колеблется в пределах от 76,8 до 204,8 экз/м2 Enchytraeidae и составляет 25,5% от общей численности, Lumbricidae -23,6%, личинки Diptera – 23,4%, Carabidae – 5,1% и Staphylinidae – 4,4%, Curculionidae – 6,6%. Остальные группы встречаются в незначительном количестве. В степных сообществах нами отмечено 100 видов, из них видовое обилие Carabidae составляет 26 видов (26%), Staphylinidae – 27 видов (27%), Chrysomelidae – 10 видов, Curculionidae – 8 видов, Scarabаеidae – 6 видов. Видовое богатство остальных семейств низкое: каждое имеет по 1-4 вида ( см. в таблице 2). Большинство часто встречающихся и многочисленных видов являются политопными видами с широким набором биотопов и поэтому они одновременно встречаются и в лесных, лесостепных сообществах. Характерными только для степных сообществ оказались чернотелки Anatolica strigosa, Platyscelis brevis, Crypticus quisquiliius, жужелица Harpalus distinguendus, щелкун Agriotes lineatus, а из растительноядных пластинчатоусых жуков Serica brunnea. Частая встречаемость ряда видов пластинчатоусых жуков–навозников (Aphodius fossor, A.erratica, A.immundus) и стафилинид (Oxytelus sculpturatus, Leptacinus lineatis, Philontus splendenis) не встречающихся в лесных и лесостепных сообществах, вероятно связано с выпасом скота, в этом смысле, навозники являясь копрофагами и тяготеют к эксткрементам скота, а присутсвие стафилинид связано с питанием личинками мух, развивающимися в экскрементах животных. В степном сообществе средняя численность макропедобионтов составляет 178,1 экз./м2 (таблица 2). Большую часть от всего количества макропедобионтов занимают личинки Diptera (58.1 экз./м2; 32,7%), на втором месте по обилию особей следуют Lumbricidae (28,2 экз./м2; 15,9%), Enchytraeidae (26,1 экз./м2; 14,6 %). А из остальных групп в значительном количестве встречаются Staphylinidae (10,6 экз./м2; 6,0 %). Во всех рассматриваемых сообществах по богатству видов преобладают зоофаги (50-59% от всего видового состава), за ними следуют фитофаги (12-35%), сапрофаги и миксофаги занимают незначительную долю. В рассматриваемых сообществах супердоминантным видом является Calathus melanocephalus, который особенно резко доминирует в лесных и лесостепных сообществах составляя от 32-34% от общего обилия макропедобионтов. Заключение Таксономический состав макрофауны почв исследуемого района состоит из Enchytraeidae, Lumbricidae, Mollusca, Aranei, Opiliones, Chilopoda, Diplopoda и из насекомых Coleoptera и личинок. Фауна почвенных насекомых всех обследованных биотопов и сообществ составляет 130 видов. Видовое разнообразие расматриваемых сообществ довольно сильно отличается: в лесу обнаружено 60 видов почвенных насекомых, в лесостепи -71, в степи 100. Средняя плотность макропедобионтов в лесных сообществах составляет 424,5 экз/м2, в лесостепных -157,8 экз/м2, в степных -178,1 экз/м2. По видовому обилию во всех сообществах преобладают зоофаги и фитофаги, а по обилию особей сапрофаги. Среди макропедобионтов явно доминирующим видом является Calathus melanocephalus, который в рассмотренных сообществах составляет 12,6-33,8% от общего количества насекомых, входящих в комплекс макропедобионтов. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ -

Крыжановский О.Л. 1983. Фауна СССР. Жесткокрылые. Том І, вып.2. Л. «Наука», 1983 − 340 с. -

Крыжановский О.Л. Состав и распростронение энтомофауны Земного шара: М., 2002 − 237 с. -

Кириченко А.П. Настоящие полужесткокрылые европейской части СССР. М.-Л.: изд-во АНСССР, 1951 − 423 с. -

Лопатин И.К. , Куленов К.З. Жуки – листоеды Казахстана Алма-Ата «Наука Казахстанской СССР», 1986 − 198 с. -

Тихомирова А.Л. Морфологические особенности и филогенез стафилинид (с каталогами фауны СССР). М.: «Наука», 1973 − 191 с. -

Джамалиева К.М. Физическая география Республики Казахстан. Алма-Ата. Изд-ва «Казахский университет», 1998 − 266 с. -

Гиляров М.С. Зоологический метод диагностики почв. М.:Наука, 1965.– 253 с. -

Гиляров М.С. Учет крупных почвенных беспозвных. В кн.: Методы почвенно – зоологических исследований. М., 1975. -

Гиляров М.С. Индикационные значения почвенных животных при работах почвоведению, геоботанике и охране среды. // Проблемы и методы биологической диагностики и индикации почв. М. «Наука», 1976. − С. 9 − 18.

|

.jpg)

.jpg)